2027年 介護の岐路

超高齢社会ニッポンが直面する介護保険制度の大きな転換点。総合事業が拓く「支え合い」の未来をデータで読み解きます。

迫りくる課題:なぜ今、改革なのか?

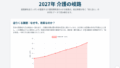

日本の高齢者人口は増加の一途を辿り、介護給付費は国の財政を圧迫し続けています。2025年には団塊の世代が75歳以上に達し、この課題はさらに深刻化します。制度の持続可能性を確保するため、軽度者(要介護1,2)の生活援助を保険給付から「総合事業」へ移行する案が議論されています。

介護給付費は、高齢化率の上昇とともに増大し、制度の持続可能性に警鐘を鳴らしています。

制度のシフト:何がどう変わるのか?

要介護1,2の利用者への「生活援助」(調理、掃除、買い物など)が、現行の全国一律の介護保険サービスから、市町村が主体となり多様な担い手が提供する「総合事業」へと移管される可能性があります。目的は給付の効率化と、より重度な方への専門的ケアの集中です。

【現状】介護保険給付

要介護1,2 生活援助

▼

専門職による全国一律サービス

【移行案】総合事業

要介護1,2 生活援助

▼

市町村が主体

多様な担い手(NPO、ボランティア等)

失われた「中間」層

本来、社会は多層的な支え合いで成り立ちます。しかし現代日本では、地域や身近な人との「互助」、制度化された「共助」が弱体化し、「自分のことは自分で(自助)」が限界になると、すぐに「公的な助け(公助)」を求める構造になりがちです。

弱体化した「互助」「共助」を飛び越え、「自助」から「公助」への直接依存が社会の脆弱性を生んでいます。

弱まる地域の絆

「互助」の基盤である地域コミュニティの希薄化は、多くの自治体が認識する深刻な課題です。近所付き合いの度合いも年々低下しており、いざという時に頼れる関係が失われつつあります。

内閣府の調査によると、8割以上の市区町村が「近所付き合いの希薄化」を課題として挙げています。

総合事業の「理想」と「現実」

「地域共生社会」という高い理念を掲げる総合事業ですが、現場では多くの課題に直面しています。特に担い手不足は深刻で、理念の実現を阻む大きな壁となっています。

理念の実現には、現場が抱える課題の解決が不可欠です。

未来への処方箋:「依存先」を増やす社会へ

真の自立とは、孤立することではなく、頼れる先を増やすことです。総合事業が成功するためには、「互助」と「共助」を再構築し、多様な依存先を地域に創り出す必要があります。

多様な担い手の育成

NPO、企業、有償ボランティアなど、多様な主体が活躍できる環境を整備する。

市場の力と冗長性

市場原理も活用し、公的サービスを補完する多様な選択肢(冗長性)を確保する。

利用者中心の自立支援

「お世話」から「できることを増やす」支援へ。本人の意欲を引き出し、重度化を防ぐ。

コメント