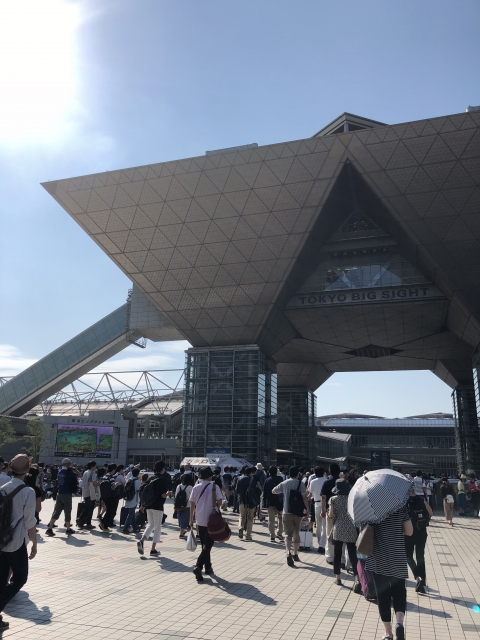

先日、国際福祉機器展(H.C.R.)2025に足を運び、介護ソフトやアプリケーションの進化のスピードを目の当たりにしました。特に、AIの活用やデータ連携の動き、そして開発・リリース手法の変化は、近い将来の介護現場を大きく変える予感を抱かせます。

1. 現場の負担を劇的に減らす「AIによる記録生成」

今回の展示で最も目を引いたのは、AIを活用した入力支援機能の進化です。

(1)音声入力の「賢い校正」と「正式記録化」

介護記録の入力において、「音声入力」自体はすでに広まっていますが、その内容をAIがさらに「適切に修正」し、「正式な介護記録」として自動生成するアプリが目立ちました。現場スタッフが口頭で話した内容(例えば、やや砕けた表現やメモ書きのような入力)を、AIが介護保険の専門用語や適切な文体に整えることで、記録作成にかかる時間を大幅に短縮し、質の標準化も可能にします。

具体的には、スタッフが話した内容をAIが文脈に応じて修正・補完し、正式な記録文書として整えてくれる仕組みです。たとえば「○○さん、昼食は完食。午後はテレビを見て過ごしました」といった発話が、AIによって「○○様は昼食を完食され、午後はテレビ鑑賞をされて穏やかに過ごされました」といった記録文に変換されるのです。このような機能は、夜勤や多忙な時間帯でも記録の質を保ちつつ、スタッフの負担を軽減する大きな助けになります。

(2)入力の手間を極限まで省く工夫

一気通貫のアプリでは、定型文や選択文の導入が進んでいました。単なるプルダウン選択に留まらず、文脈に応じて次に必要な情報を予測して提示するなど、「入力の手間をいかにゼロに近づけるか」という設計思想が貫かれていました。これもAIや機械学習の進化があってこそ実現できるものです。

2. 「未完成」でも現場の声を取り込む開発手法

介護ソフトは「完璧に完成してからリリース」されるものという固定観念がありましたが、今回の展示では、「α版(アルファ版)」や「β版(ベータ版)」といった開発途中のバージョンを紹介するブースも散見されました。

これは、IT業界で主流の「アジャイル開発」の考え方が介護ソフトにも波及している証拠と言えます。迅速にプロトタイプを現場に提供し、実際の利用者のフィードバックを即座に反映させて改善を繰り返すことで、より現場のニーズに合致した、使い勝手の良いソフトが生まれることが期待されます。

また、施設・事業所ごとの細かなカスタマイズに対応するといった柔軟な姿勢も見受けられました。これは、画一的なパッケージソフトではなく、現場の独自のワークフローに合わせた「柔軟な対応力」が求められていることの現れです。

3. デジタル化の核心:「ケアプランデータ連携システム」の進化

厚生労働省が進める「ケアプランデータ連携システム」のブースも、未来の介護の姿を具体的に示していました。居宅介護支援事業所とサービス事業所間の情報共有を効率化するこのシステムは、導入が進むことで、手戻りの大幅な減少や業務時間の削減効果が見込まれます。

そして、その将来的な展望は次の通りです。

- PDFのモニタリング添付: 現在はデータ連携が主ですが、将来的には、紙ベースの業務で多く存在するPDF形式のモニタリングなどもデジタルで容易に添付・共有できるようになる見込みです。

- 介護ソフトとのAPI連携: 既存の介護ソフトとシステムを直接繋ぐAPI(Application Programming Interface)連携の実現も視野に入っています。これにより、ソフト間でデータの手入力やファイルのアップロードといった手間が一切なくなり、情報共有がよりシームレスになるでしょう。

- 介護情報基盤との連携・統合: 最終的には、このデータ連携システムは「介護情報基盤」に統合されていくことが目指されています。これは、被保険者や利用者の情報を一元管理し、必要な情報を必要な関係者間で共有できる、より強固で安全なインフラを構築する動きです。

まとめ:未来は「入力の手間ゼロ」と「シームレスな連携」へ

HCR2025で目の当たりにした介護ソフトの進化は、「現場の記録や入力の手間を限りなくゼロに近づけるAIの活用」と、「事業所間、ソフト間、そして国のインフラとのシームレスなデータ連携」という二つの大きな方向性を示しています。

これらのデジタル技術とAIの活用は、介護従事者の負担を軽減し、本来注力すべき「ケア」の質を高めることに繋がります。介護現場のデジタル化は、着実に、そして急速に進んでいることを実感した展示会でした。

コメント