今まではデジタルからほど遠いと思われていた介護の仕事も他の業界、他の職業と同じようにデジタルリテラシーが必須となりつつあります。

4月10日に中間とりまとめが発表された『「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会』においても、デジタル中核人材の育成と配置が求められることになることが明記されています。

今や、全ての介護施設、介護事業所でデジタルの利活用が求められるようになりました。

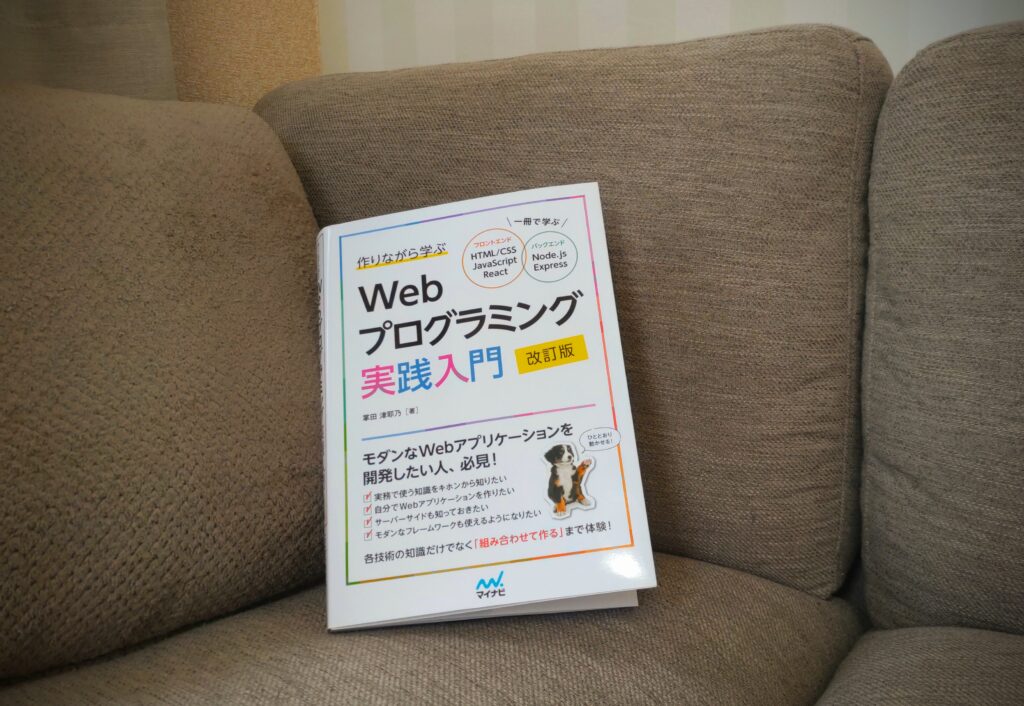

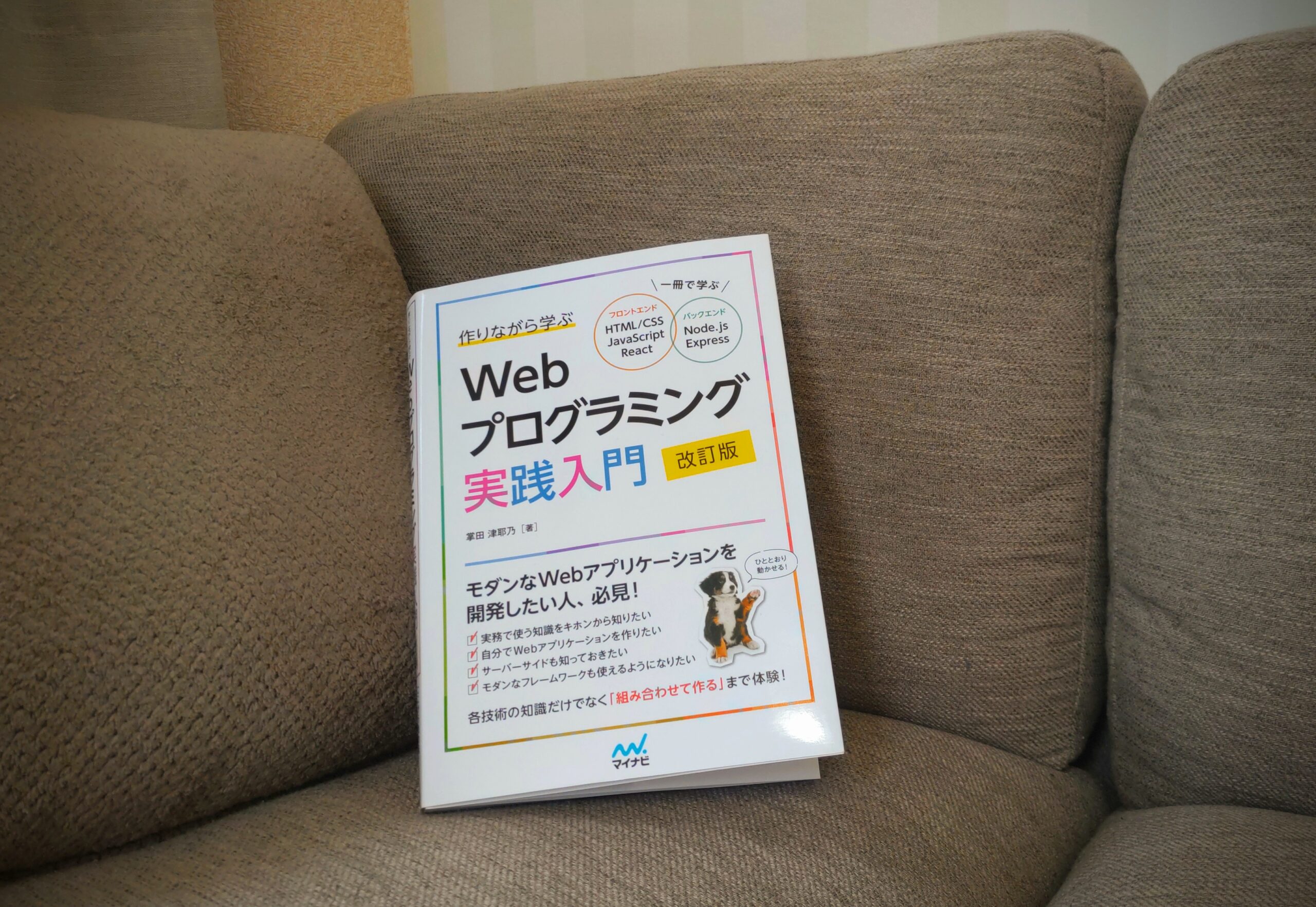

私は今まで、コロナ禍の期間に、エクセルの関数やマクロ、VBA、RPA、WordPressなどのデジタル関連のスキルを学んできました。仕事での必要性を背景に、自分が学びたいという気持ちが芽生えたことと、コロナ禍といったタイミングが重なったおかげということもあり、ITパスポート試験を取得するまでになりました。

こんな時、次なる目標もでてきました。それは、「Webアプリをつくる」といった目標です。

先日、メモ帳を使った簡単プログラミングで、htmlとcssでホームページをつくるチャレンジをしました。実際につくってみると、こういった仕組みになっているんだ、と見た目の背後のプログラムを垣間見る良い経験となりました。

ブラウザに表示させるフロントエンドだけではなく、さらにバックエンドの構築までやりたいとおもうようになりました。一応、写真が動くだけですが、ChatGPTで出力したJavascriptをhtmlに組み込むことはおこないましたが、本格的なバックエンド構築は、次なる目標としてはハードルは高めですが、やりがいのあるプロジェクトだと思うのです。

実際につくりたいもの、最終目標は、実務で使える「ストレスチェック」システムです。

他の記事でも書きましたが、近い将来、小さな訪問介護事業所でもストレスチェックが完全義務化されます。今は努力義務ですが、完全義務化になれば、実施しないと法律違反、運営基準違反となってしまいます。

現在、無料で使える公式のストレスチェックは、厚生労働省の『働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~こころの耳「5分でできる職場のストレスセルフチェック」』と『厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム』があります。

前者はあくまでもセルフチェックで、労働安全衛生法で定められたストレスチェックには使えません。また、後者は法的要件を満たしますが、一般企業や中規模以上の企業を対象としたもので、小規模の訪問介護事業所が活用するのは手間の方が多くなる可能性があります。そもそも設問自体が、訪問介護員や登録ヘルパー向けになっていません。ただし、実施者用管理アプリ、受検者回答用アプリ、職場結果閲覧用アプリが同時にダウンロードでき、コードを改変してカスタマイズもできますが、それはハードルがかなり高くなってしまいます。他人のコードや構成を分析するのに多大な時間をかけるぐらいなら、いっそのこそ自分の勉強を兼ねてアプリ自体を内製化してしまいましょう、という流れもまた自然とも思います。

50人以上の事業場では産業医の選任が義務付けられていますが、50人未満の事業場では義務付けられていません。産業医の法的義務がうまく運用されているか否かは、現状を見ると、仕事や職場環境でメンタルを病む人が労働安全衛生法で減った感じはしません。

法律とは別に、個人的見解ではありますが、個々のヘルパーさんと顔の見える距離にある小規模な訪問介護事業所においては、ヘルパーさんのストレス具合をサービス提供責任者が把握している方が断然良いのではないかと思います。もちろん、把握する側の事業所責任者や管理者、所長などが人間的に良ければ、に限っての話ですが。。。

さて、小規模訪問介護事業所向けのストレスチェックアプリ具体的なプランですが、ストレスチェック実施プログラムのアプリは、個々の受検者からの回答結果と解析を実施者もしくは実施事務従事者が確認した上でストレスプロフィール表を送るスタイルになっています。一方、こころの耳版のセルフチェックはその場で結果がユーザーの画面に表示されます。

50人未満の事業場では基本、産業医がいません。改正労働安全衛生法の中身はまだ発出されていませんが、実施者はあくまでも法人からの独立性のある「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師」と定められています。難しい場合には、地域産業保険センターに相談することと、現行法では定められています。これは小さな事業所にとってはハードルが高いと思われます。もしかしたら完全義務化に対しては何らかの緩和措置が講じられるのかもしれません。

そこで、こころの耳版のように受検後すぐに結果が返され、必要に応じてあらかじめ事業所が提携する保健師等の連絡先を表示し、高ストレス判定した場合には自主的に相談を促すとともに、実施事務従事者にも結果が届く感じが良いかなと思います。実施者にとってもハードルが低いと思います。

57項目の簡易調査表を元に、訪問介護事業所に合った形で設問を一部改変したり、プライバシー保護のためにデータはサーバーに残さない、複数事業所で活用できるよう事業所ごとの実施事務従事者に個別に結果を送信できるようにする、などの要件定義がまず考えられます。また、実施事務従事者に送信する受検結果は、項目毎の結果や高ストレス判定の該当非該当といったデータを返すのか、ストレス実施プログラムに取り込んで結果を各実施事務従事者のローカル環境に保存するためにcsvファイルで返すのかは、使い勝手を考えて要件定義が必要になると思います。

いずれにしろ、実際の現場で使えるアプリ開発を目指して学習を積み重ねてゆくことで、学びの多いプロジェクトになるかと思います。数ヶ月は楽しめそうですね。

コメント