令和6年度も終わりに近づき、年度内に実施しないといけない要件を終え、来年度の準備に本格的に取り掛かる時期になりました。

先日2月10日に「介護保険最新情報」において、『介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について』と『「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について』が公表されました。

いよいよ来年度の処遇改善加算に係る作業が始まります。

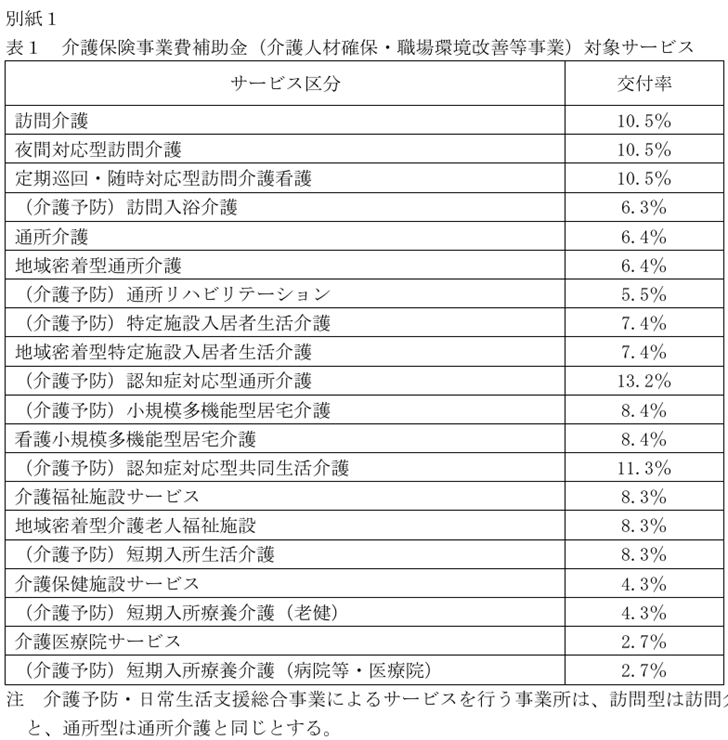

補助金の交付率

また、令和7年度は、常勤1人あたり5.4万円の補助金「介護人材確保・職場環境改善等事業」の申請も「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」と一緒に申請することになります。

一人あたりの定額で支給されるのではなく、基本報酬に交付率を掛けたものになります。訪問介護で言うと、基本報酬に10.5%が上乗せされるみたいですね。介護ソフトを利用されている事業所の方は、ベンダーからの「お知らせ」に注意してくださいね。

処遇改善加算の新たな職場環境等要件

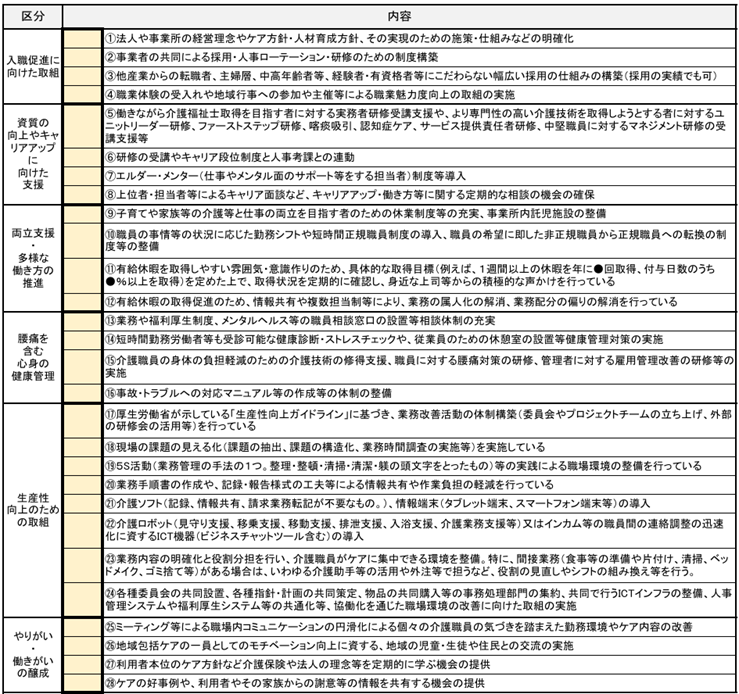

さて、令和7年度の処遇改善加算は職場環境等要件が今までの24項目から28項目になり、内容も見直され、特に、生産性向上への取り組みの項目が拡充されました。加算Ⅰ~Ⅳによって異なりますが、各区分から1つから2つ、生産性向上のための取組においては3つ(うち⑰と⑱はどちらか必ず選択)取り組まないといけないことになります。

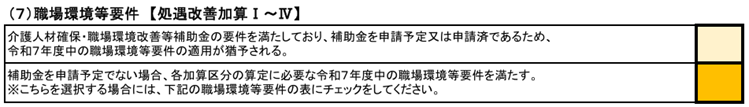

補助金と処遇改善加算の職場環境等要件の猶予

一方、処遇改善加算の新たな職場環境等要件には、以下の附則があります。「介護人材確保・職場環境改善等補助金」の申請をすれば、新たな「職場環境等要件」の適用が猶予されるということです。

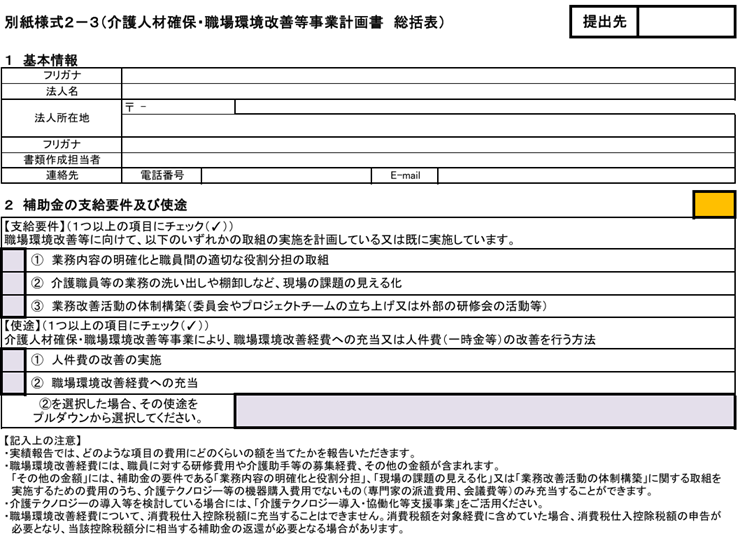

補助金の支給要件

それでは補助金の支給要件を見てゆきます。「支給要件」と「使途」が要件として明記されています。これをクリアできれば、新たな「職場環境等要件」は猶予され、できなければ猶予されないということになります。

これをみると、以下のようになります。結局、処遇改善加算の職場環境等要件における区分「生産性向上のための取組」の⑰、⑱、㉓のいづれか一つ以上に取り組まなければならないということになります。

| 補助金支給要件 | 職場環境等要件 区分:生産性向上のための取組 | |

| ③業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げまたは外部の研修会の活動等) | → | ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている |

| ②介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化 | → | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している |

| ①業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組 | → | ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 |

⑰と⑱に関して、具体的に実施すべき内容は「生産性向上ガイドライン」によると以下のようになります。

| 内容 | 具体的に取り組むべき内容 |

| ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築 (委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行なっている | 生産性向上委員会設置要綱などの作成 |

| 〃 | 要綱に基づく生産性向上委員会orプロジェクトチームの立ち上げ |

| 〃 | 生産性向上委員会の開催(経営層からの取り組み開始の宣言、意義の説明、イメージの伝達、今後の取り組み内容やスケジュール等) |

| 〃 | 生産性向上に関するeラーニング、外部研修など |

| 〃 | 上記の取り組みを実施したうえで生産性向上の取り組み(5S活動,業務手順書の作成等,ICT化など)を計画的に実施 |

| ⑱現場の課題の見える化 (課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 生産性向上委員会の開催(課題の把握や業務時間の見える化などの改善計画の作成、担当決め、方法の検討、スケジュールの検討など) |

| 〃 | 現場の課題の把握の実施 |

| 〃 | 業務時間の見える化の実施(タイムスタディ調査) |

| 〃 | 把握された課題と見える化した業務時間の取りまとめ |

| 〃 | 生産性向上委員会の開催(抽出された課題と業務時間の見える化の共有) |

| ※その他「生産性向上ガイドライン」で示されている事項 | 生産性向上委員会の開催(実行計画の作成と担当決め、実施スケジュールの検討) |

| 〃 | 実施計画に基づく改善活動の実施 |

| 〃 | 生産性向上委員会の開催(改善活動の振返り、実行計画の見直し) |

結局、処遇改善加算であっても補助金であっても、生産性向上への取り組みは実施しないといけないみたいですね。もちろん、令和7年度は補助金の支給要件で運営し、令和8年度から新たな職場環境等要件で運営することも可能ですが、計画的に行わないとですね。

補助金の使途

続いて、使途については、職場環境改善経費への充当とは要するに以下の項目になります。

| 職場環境改善経費への充当 | 充当の具体的使途 | |

| 職員に対する研修費用 | → | 「生産性向上ガイドライン」に基づく外部の研修会への参加費用 |

| 介護助手等の募集経費 | → | 求人に係る費用(求人媒体への広告掲載費用、チラシ等の印刷・配布の資料など) |

| 業務内容の明確化と役割分担に関する取組を実施するための費用 | → | 介護助手等の募集経費以外の諸経費用 |

| 現場の課題の見える化に関する取組を実施するための費用 | → | タイムスタディ調査等に係る費用(アプリやハードウエア購入以外のシステム構築のための費用は含まれる) |

| 業務改善活動の体制構築に関する取組を実施するための費用 | → | 「生産性向上ガイドライン」に基づく委員会やプロジェクトチームの立ち上げ等に係る費用 |

交付率の該当月と補助金の支給要件の取り組み時期

補助金の届出と令和7年度の処遇改善加算の計画書の届出と一体となっているので分りづらいのですが、補助金取得で求められている交付率が係る対象月は、令和6年12月を基本としますが、月によって給付額に増減がありますので、令和7年1月~3月でも可能とのことです。

また、三つの支給要件のいずれかに取り組む必要があり、取り組みはいつまでに実施しなければならないかという点ですが、届出時点、つまり4月15日の提出期限までに取り組みを開始しているか、または計画している必要があります。計画していることを担保する実施要綱や実施計画は、最低でも令和6年度中に作っておく必要があります。既に実施していることを証する書類か、計画に関する書類ができていなければ、そもそも補助金の対象とはなりません。

わからないことがあれば、どんどん都道府県等の指定権者に聞きましょう。わからないことは何も、恥ずかしいことではありません。聞かずに間違えていることの方が、事業所自体の運営を誤らせるほどの重大なミスになってしまいます。

言ってしまえば、令和6年度中に先行取り組みをしていれば、令和7年度の処遇改善加算の職場環境等要件の緩和が受けられるということですね。

まとめ

なんだか面倒くさいと感じた方も多いかと思いますが、ITパスポートの試験勉強と通じて、企業や事業体の「ストラテジ」は欠かせないのだと感じました。それは、私たち介護に係る人間にとっても同じだと思うのです。

様々な課題や解決不能な問題を抱えている現在の介護と福祉において、個人的には、介護の新たな『黎明期』を目の当たりにしているようで逆に興味がわいてくるのです。私たちは、過去から未来へと続く福祉の歴史の重みと面白さ、興味深さと共にあるのだと思うのです。

障害福祉サービスについても介護保険と同様の「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」が実施されます。介護保険と障害福祉サービスの両方の指定を受けている事業所はお気を付けください。

※交付率は、例えば、「訪問介護」が10.5%であるのに対し、障がいの「居宅介護」は12.7%になっているなど、介護と障害で異なります。

コメント