令和7年度の処遇改善加算を取得するためには、生産性向上への取り組みが必須となります。

いわゆる常勤一人当たり5.4万円相当の補助金の『介護(障害福祉)人材確保・職場環境改善等事業』を申請する場合には令和7年度版の職場環境等要件が猶予されますが、補助金の支給要件そのものに、「業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組」か「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)」のいずれかの取組の実施を計画しているか既に実施していることが必要になります。

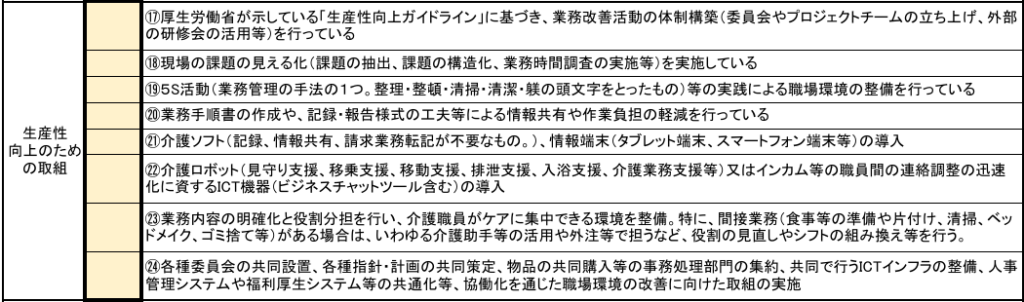

職場環境等要件は猶予されますが、結局のところ、職場環境等要件の区分「生産性向上のための業務改善の取組」の中の⑰か⑱か㉓をやらなければなりません。

⑱は⑰をおこなったうえで取り組むべきものなので、⑱を選択した場合は⑰も一緒におこなうことになります。(⑱の取り組みを単独でおこなうことも可能ですが、職員に調査の意味を理解してもらうことは困難でしょう)

これは令和7年度の特例なので、令和8年度以降も処遇改善加算を取得するには、結局のところ生産性向上の取り組みは必須となります。

で、一番の作業ボリュームが多いのが「業務時間調査」、いわゆるタイムスタディー調査でしょう。

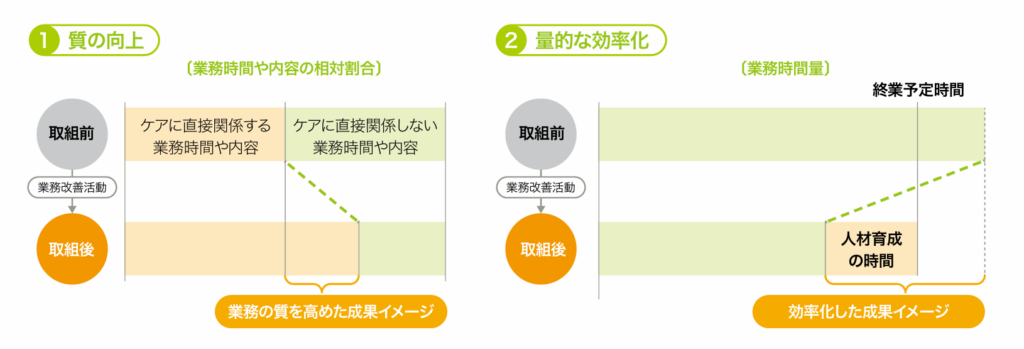

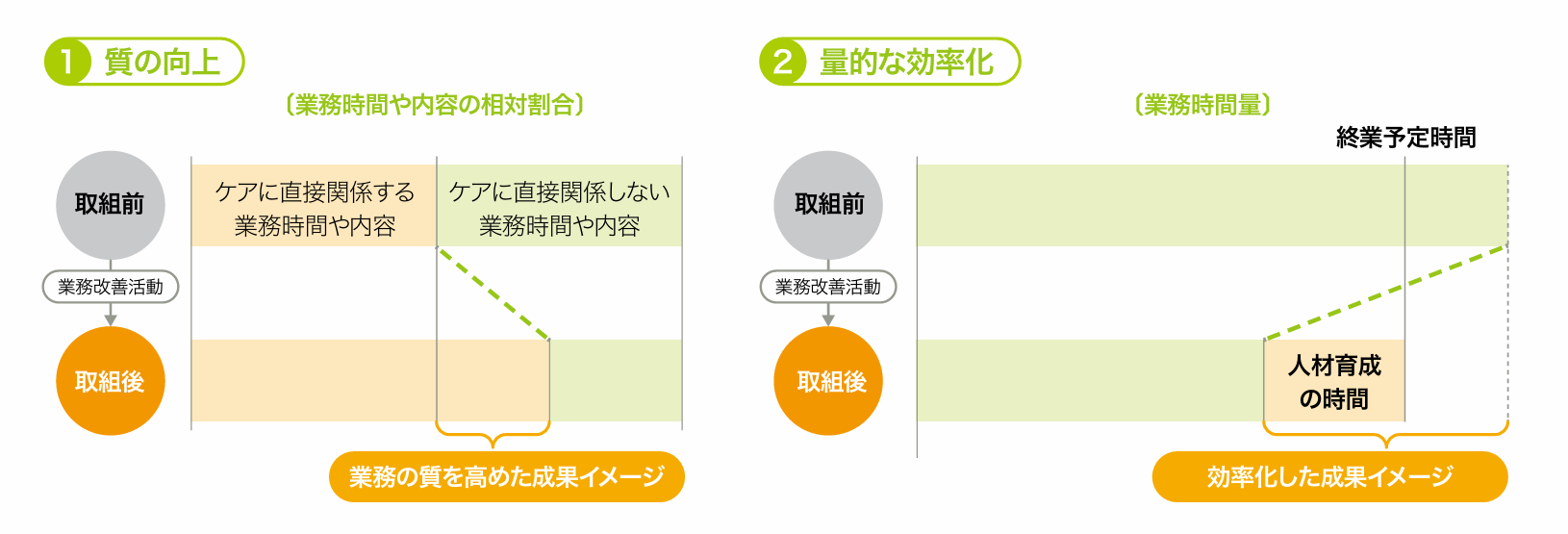

タイムスタディー調査は、日々の業務の内容を把握し、業務改善できるところを改善して直接支援にあたる時間を増やす、もしくは人材育成の時間に充てる、または残業を減らす、等につなげることを目的としています。ですので、業務効率化、デジタル化などによって効率化できる部分とできない部分を整理して調査をおこなう必要があります。

さらに、実は下記の生産性向上ガイドラインに挿入されている図中の「成果イメージ」ですが、どのくらいのパーセンテージにすべきかといった目標値も別途示されているのです。

生産性向上に関する議論は、厚生労働省老健局において2018年よりされるようになり、深刻な人材不足が予想される介護・福祉分野について、人材確保だけでは賄いきれないことが予想されるといった背景をもとに生産性自体を上げて対応することも必要だとされ、今ある制度もこの考え方に基づいて制度設計されています。

それらの議論の中で示されたのが、生産性向上の数値目標として、介護サービス全類型においては3.3%、施設・居住系サービスでは1.9%上乗せして5.1%の効率化が可能というものです。つまり、訪問介護において、効率化の数値目標は3.3%なのです。この数値は目標を作る上でも基本的な数値として押さえておく必要があるでしょう。

3.3%の具体的イメージは、1日8時間労働として、1日約15分程度、月にして約6時間になります。ざっくり言うと生産性向上により、1カ月当たり約1日の労働日数を増やすといったイメージになります(もしくは1カ月当たり約1日分の残業時間を減らすといったイメージ)。

ですので、タイムスタディー調査をおこない業務改善を進めて再びタイムスタディー調査をおこなったときに、できるだけこの3.3%の業務効率化が達成できているのかを確認する必要があります。

タイムスタディー調査の項目は、間接業務を細分化し実態を把握、それぞれの間接業務をどのように効率化できるのかを検討する基礎資料につながることが求められます。

次回の記事では、生産性向上に対しての共通認識を共有することが第一歩になるといった内容のお話しをしたいと思います。

コメント