ストレスチェックとは

処遇改善加算の職場環境等要件の『腰痛を含む心身の健康管理』に「短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施」があります。ここに書いてある「ストレスチェック」とは、労働安全衛生法に位置づけられているれっきとした法律に基づく制度です。

現在、労働者50人以上の事業場では2015年から実施が義務付けられています。事業場とは支店や事業所等のことで、例えば、訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護を同じ事業所で運営している場合は、事業所としては2つですが、事業場としては1か所です。

ストレスチェックに関して、これまでは50人以上の事業場に義務図けられていましたが、今後改正される労働安全衛生法により、50人未満の事業場についても義務化されます。ちなみに現在でも50人未満の事業所においても努力義務となっています。ですが、50人未満の事業場に対する留意事項は、200ページ超のマニュアルの中のわずか1ページに過ぎません。

今年予定されている改正労働安全衛生法の公布から3年以内に、全ての規模の事業場へ拡大されることになります。小さな規模の訪問介護事業所や1法人1事業所の訪問介護事業所でも実施する必要が出てきます。

例えば、令和3年度の介護保険法改正でもハラスメント対策の強化が運営基準に盛り込まれました。これは中小企業も含めて、令和4年4月から完全義務化された「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」の施行に伴って盛り込まれたものです。

同じように、介護保険の時期改正が2027年であることから、ストレスチェックもこの改正に盛り込まれることが予想されます。介護施設や介護事業所は、介護保険法のみを守っていれば良いいわけではなく、関連する法令、労働基準法や労働安全衛生法をはじめ、女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律や労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など様々な法律を順守する必要があります。

ストレスチェックのやり方

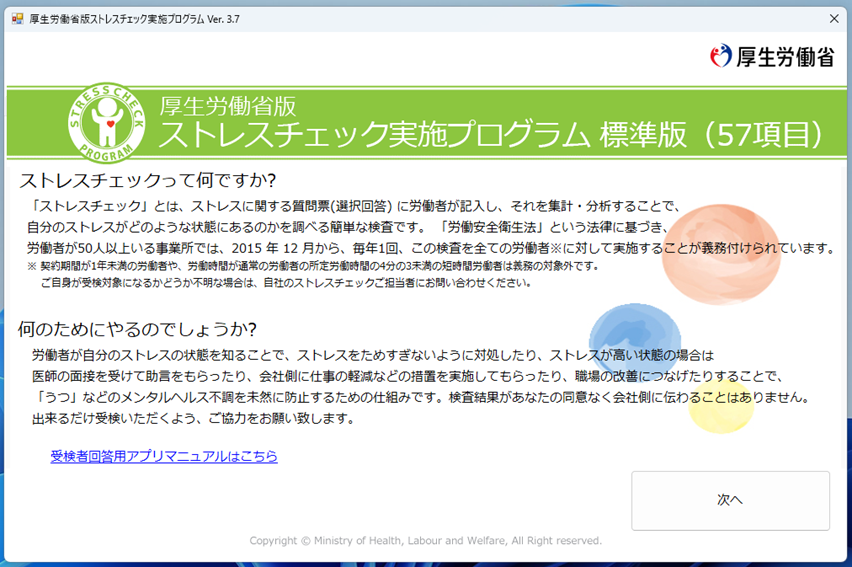

実際のストレスチェックの概要や方法、注意事項等は、『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』に詳細が載せられています。ストレスチェックの受検自体は、職業性ストレス簡易調査票に基づく57項目のアンケート形式の4択の質問に答えてゆく形になります。(他にも設問数の多いバージョンや少ないバージョンがあります。)

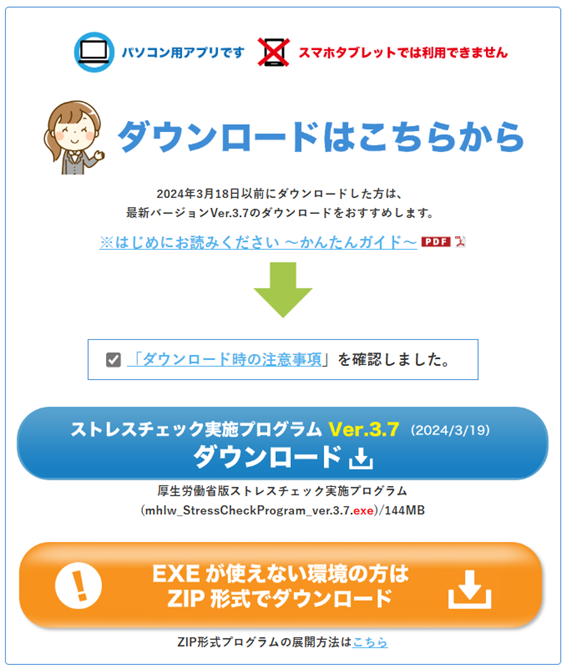

無料のアプリケーションが厚生労働省から出されていて、『厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム』ダウンロードサイトからダウンロードできます。各種マニュアルも掲載されていますので、一度閲覧されるとよいでしょう。

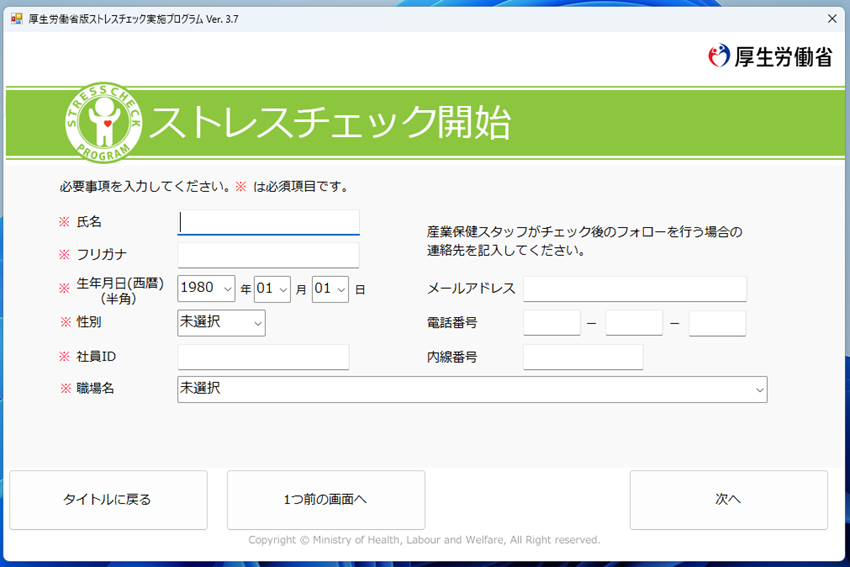

ストレスチェックは、紙のシートに記入してもらったものを実施事務従事者がアプリに手入力するか、エクセルのシートを配布して返信されたシートからデータをアプリに取り込む方法の他に、受検者回答用アプリに直接入力してもらう方法などがあります。webアプリケーションではなく、ファイルを実施事務担当者のパソコンにダウンロードして使用するオンプレミス型なので、受検者回答用アプリを使う場合は、他のフォルダにアクセスできないようにした上で、ショートカットをサーバーに置くなどして対応することとしています。

ストレスチェックの集計自体はアプリ内で自動でおこなわれ、受検者に送信する結果表の出力や送信機能もあります。ただし、3万件までの保存能力を備えていたり、社員IDや職場名、職場コード(部署等)の設定や入力が必要など、小規模事業所には不向きな設定も多々含まれています。

UI(ユーザーインターフェース)が小規模事業所向きではないですね。ストレスチェックは、受検者側は簡単なアンケート形式のテストの送信のみで、それほど手間がかかるものではありませんが、実施事務に携わる側には大変な労力がかかるものとなります。これこそ、厚生労働省が提示している小規模事業所の「協働化」でおこなうのがベターと思えます。

現行の法制度で義務化されている事業所規模を考えると、1事業所にサービス提供責任者が5人以上、常勤ヘルパーや登録ヘルパーが45人以上いる事業所になるので、ストレスチェックが現在適用されている訪問介護事業所はそう多くはないと思います。

50人未満の訪問介護事業所におけるストレスチェック

法改正により、1法人1事業所や1法人複数の小規模事業所のところもストレスチェックの実施が義務化されることになります。実際の導入に際しては様々な課題が発生することが予想されるため、いずれは厚生労働省から、サービス累計ごとの実施の方針が発出されるだろうと思います。

また、ストレスチェックの結果はプライバシー保護のため、マニュアルで細かく規定が定められていて、実施事務従事者になれる人の条件や、人事権等がある人が携わることへの禁止の他、ストレスチェックの結果の通知や高ストレス者に該当した人への通知は、医師や産業医など限られた人しか携われないことになっています。小規模事業所においても、実施主体・実施者はあくまでも法人からの独立性のある「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師」と定められています。それ以外の人は制度上実施することができません。訪問介護事業所は1事業所としては小規模な事業場が多いと思いますので、産業医そのものを利用したことのある人も少ないでしょう。ストレスチェックの実施の意味は伝えられても、産業医等から連絡が入ることに対して、違和感を感じてしまう職員もいるでしょう。

また、訪問介護事業所に限って言えば、登録ヘルパー等の健康管理や心身状態の捕捉はサービス提供責任者が関与していることが多いかと思います。実施事務従事者は、法人内・事業所内でデジタル機器に比較的通じている人で、かつ人事権等のない人がおこなえばよいでしょうが、実施者の選定が難しいだろうと思います。国は、地域産業保健センターに実施依頼することとしているようですが、小規模事業所では負担の方が増してしまうことも大いに予想されます。

サービス提供責任者は、ヘルパーの心身の状態を捕捉して良いのかいけないのか、通常業務と健康管理を明確に区別すべきなのか、またそうした方が良いのか、この辺りも大いに検討の余地がありそうです。私個人的には、ストレスチェックの実施結果はサービス提供責任者が共有して、シフト調整の際に考慮したり、ヘルパーに対して声掛けや体調確認などを積極的に行ってゆく方が良いのではないかと思っています。

逆説的な考え方ではありますが、完全義務化になったら法令通りに実施する必要が出てくるので、努力義務、経過期間中に何回か試してみて、どのように実施するのか、不要な項目の洗い出しや問題点、課題の抽出など、試行錯誤をしておいた方が良いだろうと思います。法令通りに実施しなくても法令違反とならない期間だからこそ、大いに試してみるべきではないかと感じています。

コメント