今回は、訪問介護・障害福祉サービスのサービス提供責任者のワタシが、とっぷりプログラミングの沼にハマっていった経緯をお話ししたいと思います。

大手の介護事業所のバックオフィススタッフの募集を除いて、訪問介護事業所や訪問系の障害福祉サービス事業所でプログラミングの沼にハマっている人は多くはないとは思います。最近は深刻な人材不足を背景に、介護×デジタルが国を挙げて推進されていますが、訪問介護とプログラミングは全然関係ないジャンルと思われがちなのが現実だと思います。

ITパスポート試験は合格しましたが、勉強の中で圧倒的に介護業界に圧倒的に不足しているのが「マネジメント」や「ストラテジ」ということを実感してしまった次第です。大手では積極的に取り組んでいますが、大多数を占める中小規模の訪問介護事業所では程遠いのが現状ではないのでしょうか。

介護業界の深刻な経営状況はわかるのですが、中の人間として、ビジネス標準に圧倒的に達していない介護業界が、介護報酬の増額だけを叫ぶのは税金や保険料で生計を立てている私たち自身の首を絞めているとしか思えないのが現状です。

私たち中の人も、自分たちができる限りの努力をした上で声を出してゆかないといけないと思います。そうでなければ、「税金の無駄遣い」を言われる側の人間になってしまいます。。。

で、何を言いたいのかというと、デジタルの力は圧倒的にすごいということなのです。プログラミングの世界に足を踏み入れたら、介護という全く別ジャンルの私がとっぷりと沼にハマってしまってしまうほど面白い世界なのでした。これを共有したい。。。というモーティベーションがワタシを動かしています。

ワタシがまず気になっていたのがコロナ禍前のこと、自事業所のホームページが何年も更新されず放置されていたことでした。おりしも、特定事業所加算を取るという事業所の方針のもと、加算取得の要件に何か役立てたらというモーティベーションもありました。

そこで、WordPressの仮想環境のLocalで、自事業所のホームページのリニューアルサイトを構築したことでした。その頃は本番環境へのアップロードもわけもわからない状態で手探りでおこなっていました。懐かしい。。。

で、WordPressのホームページを通じて、ヘルパー研修や各種の周知、伝達等につながりました。研修レポートの提出も紙からオンラインでの送信へと変わりました。

特定事業所加算の要件を満たすため、ということもありましたが、コロナ禍ということもあり、これまでの紙ベースの訪問記録から、介護ソフトのオンライン記録に変ってゆきました。訪問記録が紙からスマホに変ったら仕事を辞めると言っていた70代のヘルパーさんも、いつの間にか当たり前のようにスマホからの記録を普通にするようになりました。

いったんデジタル化が進みはじめると加速してゆくみたいですね。ワタシも周りも。。。

慣れって、良い意味でスゴイです。絶対無理って言ってたのが、いつのまにか当たり前になるのですから。。。

次に私が取り組んだのが、ヘルパーのお給料計算です。訪問介護事業所の登録ヘルパーの給与計算って、条件が複雑で、かつ手当とかヘルパーさんによって違っていたり、介護ソフトのデフォルトの給与計算機能ではほぼできないんです。

ヘルパーさんの稼働実績は介護ソフトから取り出せるのですが、この稼働実績データから個々のヘルパーの条件ごとに給与を計算する仕組みを作りました。まだChatGPT3.5が公開する前だったので、めっちゃ時間がかかり、かつ、コードを完全に理解した上でコーディングしなければならなかったので、めちゃくちゃ勉強になりました。いわゆる「アハ体験」まで体験できてしまいました。。。

ワタシのプログラミング人生は、ExcelのVBAから始まりました。関数もめっちゃ覚え、いわゆる「エクセル職人」になってしまいました💦

それとは別に、windows10からwindows11への切り替えの時期と重なり、事業所内のパソコンが次々と変わってゆきました。で、windows11から標準搭載となったRPAのPowerAutomateDesktop。

VBAを習得したワタシの次の餌食として、PADが目に入った次第です。

PADで次々とパソコン作業の自動化にのめり込んでゆきました。介護事業は月単位の業務で、毎月同じ業務が発生します。パソコン操作も過半数は定型業務がほとんどです。定型作業は作業手順が定型なので自動化が可能です。で、次々とパソコン作業を自動化してゆきました。人間が、ディスプレイを見て、特定の場所やボタンを押して定型の作業をするということは、キーボードやマウスから特定の情報を送信しているだけなので、人間がやる必要は全くありません。自動でパソコンへのインプット信号を送ればよいだけの話なのです。

で、ユーザーインターフェース要素に変数を組み込むなどして、定型作業は全部自動化することになりました。

無料版ではこの作業は、事務所に戻らないとできず、介護ソフトの更新があるとすぐに動かなくなり、結局事務潮に戻らないでスキマ時間にスマホでやる方が早かったりするのでびみょうではありました。

ただ、利用者さんへの自己負担等の請求書の領収書の送付は、印刷して郵便で送付するとめちゃくちゃ大変で、現にかなりの時間を要しているので、事業所のLINE公式アカウントとかを作って書類を利用者さんごとに送付するとかして、約1日分の作業は無くせます。

18時に事務所を退勤するときに、ポシッとボタンを押しておけば、翌日に出勤するときには面倒くさい作業は終わっている。なんてことも可能ですよね。紙を無くせば、パソコンをポシッとで、ほとんど人手を使わずにかなりの作業をこなせます。

50人未満の事業所なのですが、昨年はじめてストレスチェックを実施してみました。実施事務従事者としてシステム構築したのですが、ホームページのWordPressのお問い合わせフォームを使って57項目の簡易調査票を配信、集計したのですが、ホームページ管理者メールアドレスに結果が届く→PADでメールから各設問ごとの答えを切り出す→ヘルパー氏名と設問ごとの回答をデータテーブルに収納する→あらかじめ関数の入ったエクセルのシートに書き出す→結果をヘルパーに送信。。。とやっていたのですが洗練されてませんね💦

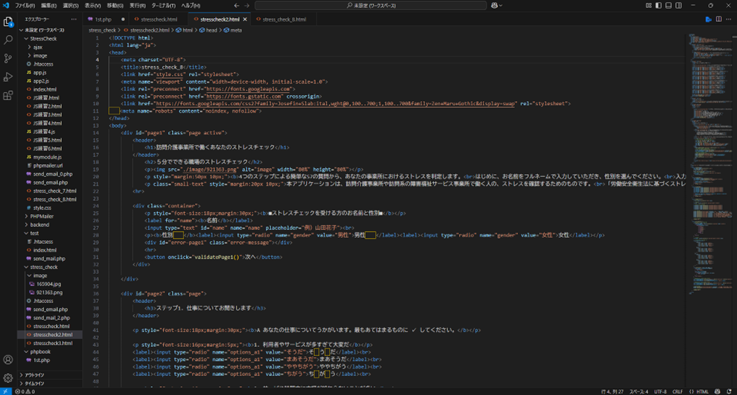

で、で、で、現在、簡単、便利な訪問介護事業所向けストレスチェックwebアプリの開発を進めております。

このように、デジタル系の学習って、一つができると、次のステップへの階段が見えてきて、さらに。。。的な世界なのだと思います。

数か月前までは自分がwebアプリを作るなんて想像もできなかった。。。

でも今は、VSCodeの黒い画面にコードをパチパチ打っている自分が、自分のことながら本当に面白いなって思うのです。。。

コメント