特に、訪問介護事業所においては、介護保険と障害福祉サービスの両方の指定を受けている事業所も多いかと思います。その場合は、介護保険の訪問介護にあたる障害福祉サービスの「居宅介護」に加えて、「重度訪問介護」や「行動援護」「同行援護」「移動支援」など、障害福祉サービス独自の指定を受けている場合も多いことでしょう。

たいていの場合、「介護保険」の制度が障害福祉サービスの要件にスライドすることが多いですが、介護保険においては各種の基準が必須であるのに対し、障害福祉サービスにおいては介護保険の基準や要件を「参考」や「参考様式」などとして曖昧にしている場合も多々あります。様式を確定してしまう場合、辻褄合わせであってもコストを積算しなければならないのに対し、「参考」にしていればその縛りもなくなるため、便利な言葉でもあります。障害福祉サービスにおいては事業所ごとに独自の基準でおこなうことも可能ですが、介護保険の指定と併設であるなら必然的に介護保険の要件に沿って実施した方が二度手間にならず、作業的にもコスト的にも良いことになります。

ところで、「介護保険」も「障害福祉」も同じだろ、と思っていると、微妙に異なるところがあるので気を付けなければなりません。トラップのように、すっと違いがある項目があります。

例えば、新入職員が入ってきた場合、介護保険では「虐待防止」と「感染症対策」に関しての研修が義務付けられています。障害福祉でも同じなのですが、障害福祉サービスの特定事業所加算を取得していた場合、同行指導~つまりはOJT(オンザ・ジョブ・トレーニング)の実施が義務付けられています。介護と障害では、運営上微妙に違うところがあるので気を付けなければなりません。

さて、介護保険における「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様な制度が障害福祉サービスにおいても「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」として実施されます。交付率は異なるものの、内容はほぼ一緒です。

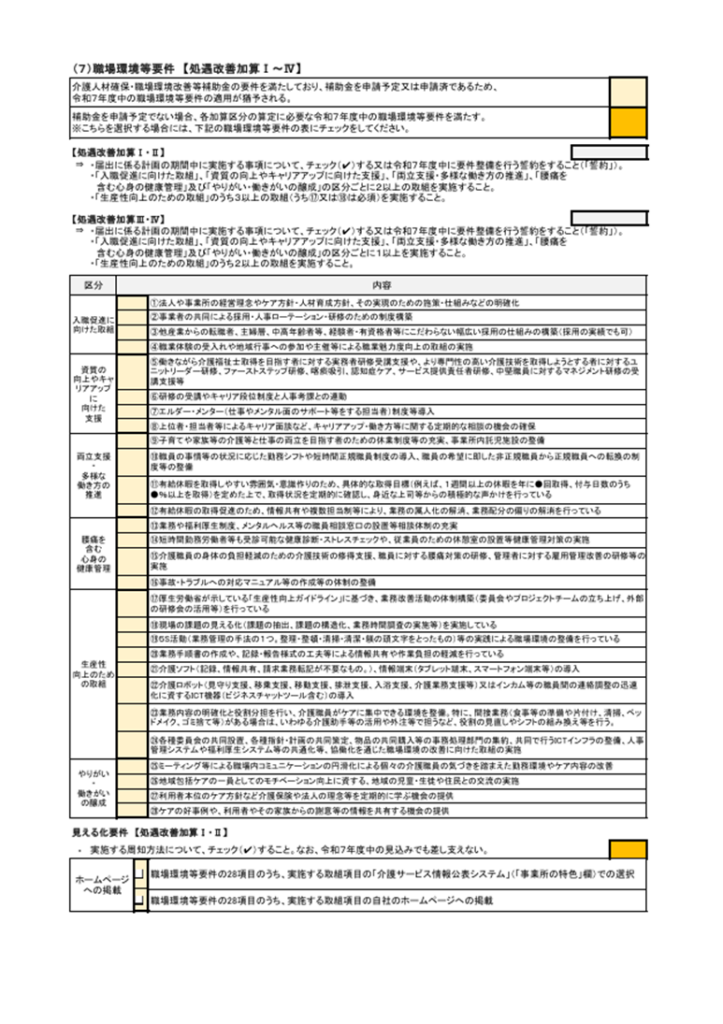

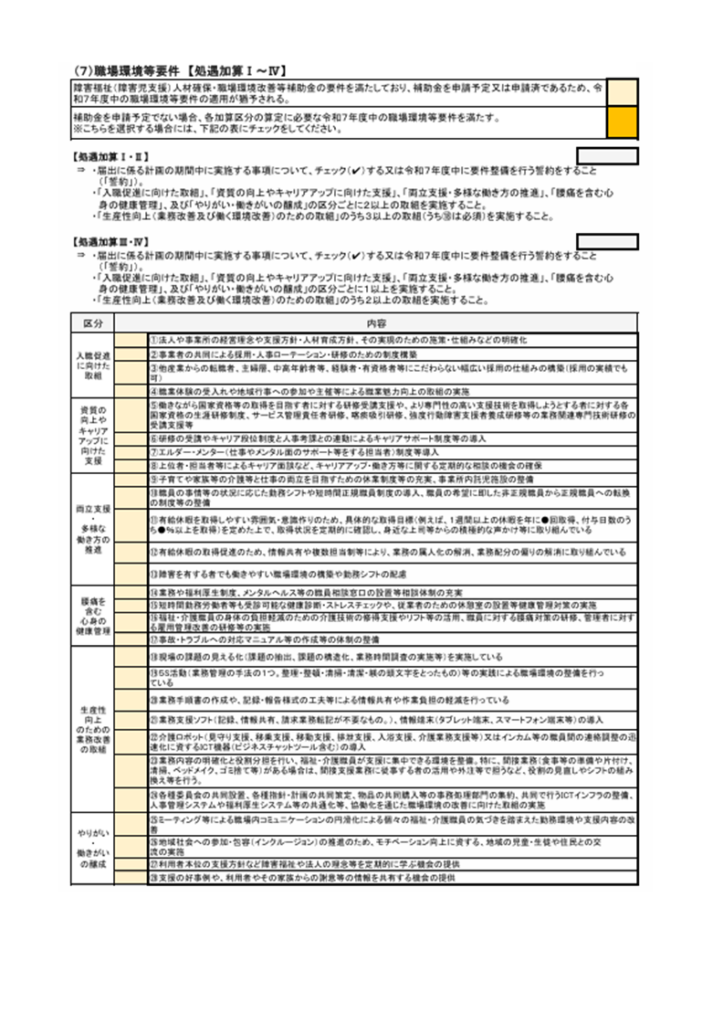

しかし、微妙に違うところがあります。補助金は、介護保険、障害とも、処遇改善加算の届出と一緒に申請するのですが、その処遇改善加算の職場環境等要件の項目を目を凝らしてみてみましょう。

↓こちらが介護保険の「処遇改善加算」の職場環境等要件

↓で、こちらが障害福祉サービスの「処遇改善加算」の職場環境等要件

間を凝らさないとわからないくらい微妙で、どちらも28項目なのですが、障害福祉には「⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮」がプラスアルファされています。なのに同じ28項目とはこれ如何に。

介護保険に「⑰厚生労働省が示している『生産性向上ガイドライン』に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている」と「⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している」に対し、障害福祉では「⑰」が丸きり無くなっているではありませんか⁉

介護保険における⑰と⑱の関係は、「生産性向上ガイドライン」に基づく取り組みの中で、⑰がプロローグ的な事項に対して、⑱はさらに深めた内容になります。介護保険の処遇改善加算では、⑰か⑱のどちらか一つをやれば良いのですが、障害福祉では、⑱が必須になります。⑱の取り組みをする前には必ず⑰を取り組んでいないといけない流れになるので、これはかなり驚愕すべき点だと思います。もちろん、令和6年度が経過措置で猶予されていたことを考えると、⑱の取り組みへの準備をしていて当然なこともあるでしょう。しかし、しかし・・・

介護保険事業所で、居宅介護や重度訪問介護等の障害福祉サービス事業所を併設していて、なおかつ補助金や処遇改善加算を新規、または継続して取得しようとしている事業所は待ったなしの課題です。

概して、障害福祉サービスは介護保険に比べて要件が「緩い」ところもありますが、加算率が高かったりする半面、微妙に要件がキビシイところもありますので要注意です。要するに、併設事業所では、タイムスタディ調査は必須ということですね💦

| 内容 | 具体的に取り組むべき内容 |

| ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築 (委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行なっている | 生産性向上委員会設置要綱などの作成 |

| 〃 | 要綱に基づく生産性向上委員会orプロジェクトチームの立ち上げ |

| 〃 | 生産性向上委員会の開催(経営層からの取り組み開始の宣言、意義の説明、イメージの伝達、今後の取り組み内容やスケジュール等) |

| 〃 | 生産性向上に関するeラーニング、外部研修など |

| 〃 | 上記の取り組みを実施したうえで生産性向上の取り組み(5S活動,業務手順書の作成等,ICT化など)を計画的に実施 |

| ⑱現場の課題の見える化 (課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 生産性向上委員会の開催(課題の把握や業務時間の見える化などの改善計画の作成、担当決め、方法の検討、スケジュールの検討など) |

| 〃 | 現場の課題の把握の実施 |

| 〃 | 業務時間の見える化の実施(タイムスタディ調査) |

| 〃 | 把握された課題と見える化した業務時間の取りまとめ |

| 〃 | 生産性向上委員会の開催(抽出された課題と業務時間の見える化の共有) |

| ※その他「生産性向上ガイドライン」で示されている事項 | 生産性向上委員会の開催(実行計画の作成と担当決め、実施スケジュールの検討) |

| 〃 | 実施計画に基づく改善活動の実施 |

| 〃 | 生産性向上委員会の開催(改善活動の振返り、実行計画の見直し) |

と煽ってきましたが、エンジニア系のサービス提供責任者にとっては、『介護福祉士×ITパスポート』の本領発揮の場面ですので、たまらなく楽しい制度改正であります。職人の本領発揮です。。。

コメント