I. はじめに:ストレスチェック制度の重要性と本プログラムの役割

ストレスチェック制度の概要と法的背景

2015年12月より、労働安全衛生法に基づきストレスチェック制度が施行されました。この制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止し、職場環境の改善を促進することを目的としています。特に、労働者数50人以上の事業場には、この制度の実施が義務付けられています。

制度の導入により、労働者は自身のストレス状態を客観的に把握する機会を得ます。高ストレス状態にあると判定された労働者には、医師による面接指導を受ける機会が提供され、個別の健康支援へと繋がります。一方、事業者は、ストレスチェックの結果を個人が特定されない形で集計・分析する「集団分析」を通じて、職場全体のストレス要因を特定し、具体的な職場環境改善策を講じることが期待されています。これにより、労働者の健康増進と生産性向上に貢献する好循環が生まれるとされています。

厚生労働省版プログラムの目的と対象

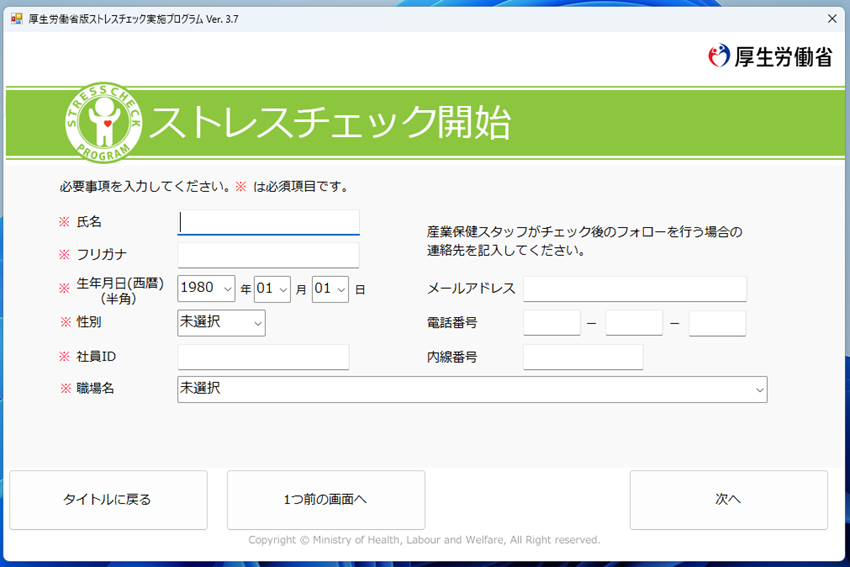

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」は、厚生労働省が事業場におけるストレスチェック制度の円滑な導入と運用を支援するために、無料で提供しているソフトウェアです。このプログラムは、ストレスチェックの実施から結果の集計、高ストレス者の選定、集団分析までの一連のプロセスを支援する機能を提供します。

本プログラムは、あくまで「事業場」での利用を前提として設計されています。個人のストレスセルフチェックを目的とした利用は推奨されていません。個人で自身のストレス状態を簡易的に確認したい場合は、厚生労働省が運営する「こころの耳」ウェブサイト内の「5分でできる職場のストレスセルフチェック」を利用することが案内されています。これは、プログラムが事業場における組織的な健康管理ツールとしての役割を果たすことを明確に示しています。

最新バージョン(Ver.3.7)の重要性

本プログラムは、機能改善や不具合修正のため継続的にバージョンアップが行われています。2024年3月19日には最新のバージョン3.7が公開され、以前のバージョン(Ver.3.6以前)を利用している事業場には、速やかに最新版への更新が強く推奨されています。

このバージョンアップの推奨は、単なるソフトウェアの機能向上以上の意味合いを持ちます。プログラムは「実施者用管理ツール」「受検者回答用アプリ」「管理職用ログインアプリ」など、複数のコンポーネントで構成されており、これらの各コンポーネントは密接に連携して動作します。そのため、異なるバージョンが混在して使用されると、データ構造の不整合や機能的なバグが発生し、正確な結果が得られない、システムがフリーズするといった予期せぬ動作を引き起こす可能性があります。これは、ストレスチェック制度の運用におけるデータの信頼性と完全性を損なう重大なリスクとなります。事業場は、プログラムの導入・更新に際して、情報システム部門と緊密に連携し、全ての関連アプリが同時に最新バージョンに更新されるよう、厳格なバージョン管理プロトコルを確立することが不可欠です。これにより、制度運用全体の信頼性とデータの完全性が保証されます。

II. ウェブサイト構成と主要コンテンツの概要

ウェブサイト全体のナビゲーションと主要セクション

厚生労働省のストレスチェック制度ポータルサイトは、利用者が制度の導入・運用に必要な情報にアクセスしやすいよう、体系的に構成されています。主要なナビゲーションリンクとして、「ホーム」「実施手順」「よくあるご質問」「実施者向け関連情報」「管理職向け関連情報」などがトップに配置されています。

サイトのメインコンテンツエリアでは、プログラムのダウンロードセクションが中心に据えられ、その下に「本プログラムについて」「マニュアル・関連情報」「資料集」「ストレスチェック関連情報」「実施プログラムに関するお問い合わせ」といった重要なセクションが配置されています。これらのセクションは、制度の概要から具体的なプログラムの操作方法、関連法規、よくある疑問への回答まで、多岐にわたる情報を提供しています。

新着情報と更新履歴の確認

ウェブサイトのトップページに設けられた「新着情報」セクションは、プログラムの運用において極めて重要な役割を果たします。このセクションでは、プログラムの最新バージョン(例:Ver.3.7)の公開情報や、特定の環境で発生するエラーメッセージへの対応方法など、運用に関する重要な告知が随時更新されています。

この継続的な情報更新は、プログラムが単に一度提供されて終わりではなく、利用者のフィードバックや新たな課題に対応しながら、継続的に改善されていることを示唆しています。同時に、制度自体も法改正や解釈の変更があり得るため、最新情報を常に把握しておく必要性を強調しています。ストレスチェック制度の担当者は、プログラムの技術的な側面だけでなく、制度運用に関する最新のガイダンスやトラブルシューティング情報を得るために、定期的にウェブサイトの新着情報を確認する習慣を持つべきです。これにより、予期せぬ問題に迅速に対応し、制度を常に適切に運用することが可能となり、事業場のコンプライアンス維持に貢献します。

III. プログラム関連ファイル・フォルダ詳細解説

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムのウェブサイトには、プログラム本体だけでなく、その導入、設定、運用、トラブルシューティングに至るまで、多岐にわたるファイルやマニュアルが提供されています。これらを体系的に理解することは、円滑な制度運用に不可欠です。

主要ファイル・マニュアル一覧と概要

以下の表は、主要なファイルやマニュアルの概要をまとめたものです。

| ファイル/マニュアル名 | 形式 | 主な内容/目的 | 関連ウェブサイトセクション |

| 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(Ver.3.7) | .exe | プログラム本体。ストレスチェックの実施、集計、分析を行う。 | プログラムダウンロードセクション |

| はじめにお読みください ~かんたんガイド~ | プログラムの概要と利用開始までの基本的な流れを簡潔に説明。 | プログラムダウンロードセクション, 資料集 | |

| ダウンロード時の注意事項 | プログラムのダウンロードと利用に関する重要な注意事項(セキュリティ、推奨環境など)。 | プログラムダウンロードセクション | |

| ZIP形式プログラムの展開方法 | ダウンロードしたZIP形式のプログラムファイルの展開手順。 | プログラムダウンロードセクション, 資料集 | |

| 初心者向けマニュアル(インストールから初期設定まで、簡単手順) | プログラムのインストールから初期設定までの基本的な手順を解説。 | マニュアル・関連情報 | |

| 設定マニュアル(紙の調査票/実施者用管理ツール初期設定) | 紙媒体の調査票を使用する場合の実施者用管理ツールの初期設定方法。 | マニュアル・関連情報 | |

| 設定マニュアル(Excel版調査票/設定手順書) | Excel版の調査票を使用する場合の設定手順。 | マニュアル・関連情報 | |

| 設定マニュアル(受検者回答用アプリ/実施者用管理ツール初期設定) | 受検者回答用アプリと実施者用管理ツールの初期設定方法。 | マニュアル・関連情報 | |

| 実施者用管理ツールマニュアル(操作ガイド編、機能説明編) | ストレスチェックの実施者が使用する管理ツールの詳細な操作方法と機能。 | マニュアル・関連情報 | |

| 受検者回答用アプリマニュアル | ストレスチェックの受検者が回答に使用するアプリの操作方法。 | マニュアル・関連情報 | |

| 職場結果閲覧用アプリマニュアル | 職場のストレスチェック結果を閲覧するためのアプリの操作方法。 | マニュアル・関連情報 | |

| 実施後の手順書 | ストレスチェック実施後の重要な手順(結果出力、面接指導管理、行政報告など)。 | マニュアル・関連情報 | |

| 他のユーザーが起動中の場合 | 複数ユーザーが同時にプログラムを起動しようとした場合の対処法。 | 資料集 | |

| 分析機能活用資料 | プログラムの集団分析機能をより効果的に活用するためのヒントや解説。 | 資料集 | |

| Excel版調査票(標準版57項目、簡略版23項目) | Excel | ストレスチェックに使用する質問票のExcel形式。 | 資料集 |

| 外部データ取込エラーの対処法 | 外部からデータを取り込む際に発生しうるエラーとその解決策。 | 資料集 | |

| 結果帳票サンプル | ストレスチェックの結果として出力される帳票のサンプル。 | 資料集 | |

| 紙の調査票 | リンク | ストレスチェックに使用する質問票の紙媒体形式。 | 資料集 |

| 数値結果に基づいて「高ストレス者」を選定する方法 | ストレスチェックの数値結果に基づき、高ストレス者を選定する具体的な方法。 | ストレスチェック関連情報 | |

| 「こころの耳」【ストレスチェック制度について】 | リンク | 厚生労働省が運営する「こころの耳」サイト内のストレスチェック制度に関する詳細情報。 | ストレスチェック関連情報 |

ダウンロード前確認資料

プログラムのダウンロードと利用を開始する前に、以下の資料を熟読することが推奨されます。

- 「はじめにお読みください ~かんたんガイド~」 (PDF)このガイドは、プログラムの全体像と、利用開始までの基本的な流れを簡潔にまとめた導入資料です。プログラムの目的や大まかな操作手順を事前に把握することで、その後の導入プロセスをスムーズに進めることができます。こ

- 「ダウンロード時の注意事項」 (PDF)本プログラムのダウンロードと利用に関する重要な注意事項が記載されています。この文書は、単なる技術的なガイドではなく、ストレスチェック制度における個人情報保護法や労働安全衛生法の遵守に直結する重要な要件を含んでいます。具体的には、個人情報漏洩防止のため、パスワードの保管・取り扱いに十分注意し、定期的に変更すること、PDF・Excel・CSVの出力先は実施者のみがアクセスできるフォルダに設定すること、本プログラムの登録可能件数はパソコンの処理能力やメモリ量により変化するものの、おおよそ最大3万件程度を目安とすること、そして「実施者用管理ツール」「受検者回答用アプリ」「管理職用ログインアプリ」は必ず同じバージョンで使用することなどが明記されています。これらの注意事項を怠ると、情報漏洩のリスクが高まるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。特に、出力先フォルダの指定は、機密性の高い個人データが不特定多数にアクセス可能な場所に保存されることを防ぐための直接的な対策です。導入担当者は、これらの注意事項をコンプライアンスとリスク管理の観点から極めて重要な文書として認識し、組織全体でその内容を徹底する必要があります。初回ダウンロード時だけでなく、定期的なレビューと遵守状況の確認が不可欠です。

- 「ZIP形式プログラムの展開方法」 (PDF)ダウンロードしたプログラムはZIP形式で圧縮されているため、このマニュアルは、その圧縮ファイルを適切に展開するための手順を説明しています。プログラムを正しくインストールするためには、この手順に従うことが重要です。

マニュアル・利用方法ガイド

プログラムの具体的な操作方法や運用に関する詳細なマニュアル群です。

- 初心者向けマニュアル(インストールから初期設定まで、簡単手順) (PDF)初めてプログラムを利用する担当者向けに、インストールから初期設定までの基本的な手順を分かりやすく解説しています。このマニュアルは、プログラム導入の第一歩を支援します。

- 設定マニュアル (PDF)ストレスチェックの実施方法に応じて、異なる設定マニュアルが用意されています。

- 紙の調査票/実施者用管理ツール初期設定: 紙媒体の調査票を使用する場合の実施者用管理ツールの初期設定方法を詳述しています。

- Excel版調査票/設定手順書: Excel版の調査票を使用する場合の設定手順を解説しています。

- 受検者回答用アプリ/実施者用管理ツール初期設定: 受検者回答用アプリと実施者用管理ツールの初期設定方法を説明しています。これらの複数の「設定マニュアル」が存在し、紙、Excel、アプリといった異なる受検方法に対応していることは、厚生労働省が多様な事業場の運用形態(デジタル化の進捗度合い、従業員のITリテラシーなど)を考慮し、柔軟な選択肢を提供していることを示しています。しかし、その分、設定が複雑になり、各事業場は自社の環境に最適な方法を選択し、それに合ったマニュアルを正確に参照する必要があります。誤った設定は、データ入力の不備や集計エラーにつながる可能性があり、制度運用の信頼性を損なう恐れがあります。導入担当者は、自社の受検方法を明確に決定し、それに対応するマニュアルを熟読することが不可欠です。特に複数の方法を併用する場合は、それぞれの設定手順を混同しないよう細心の注意を払う必要があります。

- アプリの利用方法マニュアル (PDF)プログラムを構成する各アプリの具体的な利用方法を説明するマニュアル群です。各アプリは、異なる役割のユーザー(実施者、受検者、管理職)向けに設計されており、それぞれの操作方法が詳細に解説されています。アプリの利用方法マニュアル概要

| マニュアル名 | 対象ユーザー | 主な操作/機能 |

| 実施者用管理ツールマニュアル(操作ガイド編、機能説明編) | 実施者 | ストレスチェックの実施、データ管理、集計、分析、高ストレス者判定、面接指導管理、行政報告データ作成など、制度運用全般の管理操作。 |

| 受検者回答用アプリマニュアル | 受検者 | ストレスチェックの質問票への回答、自身のストレスプロフィール確認など、受検者がアプリを通じて行う操作。 |

| 職場結果閲覧用アプリマニュアル | 管理職 | 職場のストレスチェック集団分析結果の閲覧、職場環境改善に向けたデータ活用。 |

* 実施者用管理ツールマニュアル(操作ガイド編、機能説明編): ストレスチェックの実施者が使用する管理ツールの操作方法について詳細に説明しています。

* 受検者回答用アプリマニュアル: ストレスチェックの受検者が回答に使用するアプリの操作方法について詳細に説明しています。

* 職場結果閲覧用アプリマニュアル: 職場のストレスチェック結果を閲覧するためのアプリの操作方法について詳細に説明しています。- 実施後の手順書 (PDF)ストレスチェック実施後の重要な手順を網羅したマニュアルです。この手順書は、受検後の操作手順として、受検者一覧と高ストレス者該当者の表示・印刷・PDF/Excel/CSV保存、受検者毎のストレスチェック結果の表示・印刷・PDF保存、職場ごとの集団分析結果の表示・印刷・PDF保存、高ストレス者の一覧表示と面接指導対象かどうかの記録、労働基準監督署への報告用データの表示方法などが詳細に解説されています。特に注目すべきは、PDF形式で結果を保存する際に「ストレスチェック結果一覧_x.zip」のようなZIPファイルが生成され、内部のPDFファイルを開く際には「ファイルパスワード」の入力が必要となる点です。これは、厚生労働省がストレスチェックの結果データを単に保存するだけでなく、その後の集団分析や面接指導、行政報告といった多岐にわたる活用を想定していることを示しています。同時に、これらのデータが極めて機密性の高い個人情報であるため、活用とセキュリティ確保を両立させるための設計思想が反映されています。パスワード付きZIPは、データが誤って共有された場合でも、不正なアクセスを防ぐための二重のセキュリティ層として機能します。組織は、出力されたデータの活用計画を事前に策定し、どの担当者がどのデータにアクセスする必要があるかを明確に定義すべきです。また、パスワード管理の徹底、安全な保存場所の確保、アクセス権限の厳密な管理など、技術的・組織的なセキュリティ対策を講じることが、データ活用と情報漏洩防止の両面で不可欠です。

資料集 (Materials)

プログラムの運用を補完する多様な資料が提供されています。

- PDF「はじめにお読みください~かんたんガイド~」: プログラムの導入ガイドです。

- PDF「他のユーザーが起動中の場合」: 複数ユーザーが同時にプログラムを起動しようとした場合の対処法に関する資料と推測されます。

- PDF「分析機能活用資料」: プログラムの集団分析機能をより効果的に活用するためのヒントや解説が提供されていると考えられます。

- Excel版調査票: 標準版57項目と簡略版23項目の2種類があり、厚生労働省が推奨する質問票をExcel形式で提供しています。

- PDF「外部データ取込エラーの対処法」: 外部からデータを取り込む際に発生しうるエラーとその解決策に関する情報です。

- PDF「結果帳票サンプル」: ストレスチェックの結果として出力される帳票のサンプルを提供しており、どのような形式で結果が提供されるかを事前に確認できます。

- PDF「ZIP形式プログラムの展開方法」: ダウンロードしたZIP形式プログラムの展開方法に関する資料です。

- 紙の調査票: 紙媒体でのストレスチェック実施を検討する事業場向けに、質問票の紙形式が提供されています。

ストレスチェック関連情報

ストレスチェック制度全般に関する情報がまとめられています。

- 実施者向け・管理職向け情報: ストレスチェックの実施者や管理職が制度を理解し、適切に運用・活用するための具体的な情報が提供されています。

- 「数値結果に基づいて「高ストレス者」を選定する方法」 (PDF)ストレスチェックの数値結果に基づき、「高ストレス者」をどのように選定するかについての具体的な方法が詳細に解説されています。主に「合計点数を使う方法」と「素点換算表を使う方法」の2つが提示されており、それぞれ具体的な計算例と選定基準が示されています。合計点数を使う方法では、質問項目によっては点数を逆転させて加算する必要があること、素点換算表を使う方法では、計算は複雑だが質問数の影響を排除し尺度ごとの評価が可能であることなどが説明されています。高ストレス者の選定は、単なる数値処理ではなく、その背後にある心理測定学的な知見に基づいています。特に「素点換算表を使う方法」は、より専門的な理解を必要とし、単に合計点を出すだけでは見過ごされがちなストレスの側面を捉える可能性があります。この選定は、その後の面接指導や職場改善の対象者を決定する極めて重要なステップであり、誤った選定は適切な介入の遅れにつながりかねません。この選定プロセスには、産業医や保健師、または専門知識を持つ実施者の判断が不可欠です。HR担当者は、これらの専門家と密に連携し、自社の状況に最も適した選定方法を慎重に選択し、そのロジックを理解しておく必要があります。

- 「こころの耳」【ストレスチェック制度について】厚生労働省が運営する「こころの耳」サイト内の、ストレスチェック制度に関する詳細情報へのリンクです。このサイトでは、ストレスチェック制度の目的、労働者と事業者のメリット、情報の取り扱いに関する注意点、面接指導後の措置、労働基準監督署への報告義務(50人以上事業場)、個人情報保護に関するQ&A(同意、守秘義務、不利益取り扱いの禁止)、外部委託、派遣労働者への対応、小規模事業場への支援など、多岐にわたる詳細なQ&Aが提供されています。「こころの耳」サイトが、ストレスチェック制度に関する非常に広範かつ詳細なQ&Aを提供していることは、厚生労働省が制度運用において発生しうる多様な疑問や課題を予見し、それらに対する公式の見解や推奨事項を包括的に提供していることを示しています。特に、個人情報保護や不利益取り扱いの禁止に関する詳細な説明は、制度の根幹をなす信頼性と倫理性を確保するためのものです。このQ&Aは、単なる情報提供にとどまらず、事業者が制度を適切に運用するための「バイブル」としての役割を果たします。ストレスチェック制度の担当者は、この「こころの耳」のQ&Aを、日々の運用における疑問解決の第一歩とし、複雑なケースや判断に迷う際には必ず参照すべきです。これにより、法令遵守を確実なものとし、従業員からの信頼を得ることができます。

IV. アプリを実際に使う場面での実践的注意点と運用方法

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを効果的かつ安全に運用するためには、導入から実施、結果の活用に至るまで、いくつかの重要な注意点を理解し、適切な運用方法を講じる必要があります。

導入・初期設定時の注意点

- システム要件と推奨ブラウザ環境の確認プログラムのダウンロードには通常約1~5分かかるとされています。ウェブサイトの閲覧およびプログラムの利用にあたっては、Google Chrome、Safari、Edgeの最新版が推奨ブラウザとされています。推奨環境下でも問題が発生する場合、社内のセキュリティ対策(ネットワーク、PC、サーバーなど)が原因である可能性が指摘されており、その場合は情報システム担当者への確認や、別の環境からのダウンロードが推奨されます。この点から、ストレスチェックの導入は、単なる人事部門のタスクではなく、情報システムインフラの準備とセキュリティポリシーの確認を含む全社的な取り組みとして位置づけるべきであることが示唆されます。導入前に情報システム部門と密に連携し、推奨環境の整備と潜在的なセキュリティブロックの解除を確実に行うことが、スムーズな導入の鍵となります。

- セキュリティ対策と情報漏洩防止(パスワード管理、保存フォルダ設定)ストレスチェック結果は極めて機密性の高い個人情報であるため、その取り扱いには細心の注意が必要です。PDF形式で結果を保存する際は、共有サーバーや複数人がアクセスできる環境にある場所は避けるべきです。個人情報漏洩防止のため、パスワードの保管・取り扱いには十分注意し、定期的に変更することが求められます。また、PDF・Excel・CSV形式で出力される結果ファイルの保存先は、実施者のみがアクセスできるフォルダに設定することが強く推奨されています。これらの要件は、厚生労働省がストレスチェックのデータセキュリティを、プログラムの導入から結果の出力・保管に至るデータライフサイクル全体の課題として捉えていることを示唆しています。特に、出力されたファイルがZIP形式でパスワード保護されるという事実は、データがシステム外に出た後も保護されるべきという強い意図の表れです。共有サーバーの回避は、不適切なアクセスからの保護を目的としています。組織は、ストレスチェックデータの取り扱いに関する明確な内部規定を策定し、全ての関係者(実施者、管理者、情報システム担当者)に徹底させる必要があります。これは、単にソフトウェアの機能に依存するだけでなく、人為的なミスや不注意による情報漏洩を防ぐための組織的なガバナンスの問題であり、定期的なセキュリティ監査も検討すべきです。結果帳票の出力先フォルダは、プログラムの「環境設定」画面で確認・変更が可能です。

- プログラムのバージョン管理と更新の徹底「実施者用管理ツール」「受検者回答用アプリ」「管理職用ログインアプリ」など、プログラムを構成する各コンポーネントは、必ず同じバージョンで使用する必要があります。古いバージョン(Ver3.6以前)のプログラムを利用している場合は、最新プログラム(Ver3.7)の利用が推奨されています。これは、プログラムの異なるコンポーネント間でのデータのやり取りや処理ロジックが、特定のバージョンに依存していることを強く示唆しています。バージョンが混在すると、データの破損、集計ミス、機能不全、さらにはセキュリティ脆弱性の発生につながる可能性があります。継続的な運用のためには、計画的なバージョンアップと、それに伴う全アプリの一斉更新が不可欠です。組織は、ストレスチェックプログラムの更新を、他の基幹システムと同様に重要な情報システム運用タスクとして位置づけるべきです。更新計画には、テスト環境での動作確認、全ユーザーへの周知、そして更新後のサポート体制の確保が含まれるべきです。

実施・運用時の注意点

- 対象者の選定と受検勧奨の適切な方法労働者数50人以上の事業所にはストレスチェックの実施が義務付けられていますが、50人未満の事業所においても、メンタルヘルス対策として極めて有効な手法であるため、積極的な取り組みが推奨されています。労働者にはストレスチェックを受ける義務はありませんが、メンタルヘルス不調の未然防止のためには、すべての労働者が受けることが望ましいとされています。ただし、受検を強制することは禁止されており、就業規則での義務化や懲戒処分などは認められていません。この制度が「義務」と「推奨」の二層構造を持ち、労働者の自発的な参加を促すことを重視していることがわかります。強制が禁止されているのは、ストレスチェックが個人のデリケートな情報に関わるため、信頼関係に基づいた自発的な行動が重要であるという思想に基づいています。低い受検率自体が直ちに指導の対象とはならないものの、事業者の安全配慮義務の観点からは、高い受検率を確保するための「適切な」勧奨が求められます。企業は、受検率向上に向けて、制度の目的(労働者の健康維持、職場環境改善)を明確に伝え、個人情報の保護体制を具体的に説明するなど、従業員が安心して受検できる環境を整備することが重要です。単なる義務の履行ではなく、従業員の健康を真に支援する姿勢を示すことが、制度の成功に繋がります。

- 高ストレス者の選定基準と判定方法(合計点数法と素点換算法の選択と適用)高ストレス者の選定には、「合計点数を使う方法」と「素点換算表を使う方法」の2種類があります。

- 合計点数法は、質問票の合計点数を使用しますが、一部の質問は点数を逆転させて加算する必要があるなど、計算に注意が必要です。素点換算法は、計算が複雑であるものの、質問数の影響を排除し、尺度ごとの評価を考慮したより詳細なストレス状況の把握が可能です。これらの選定基準は、各事業場の健康委員会で審議・決定する必要があります。この選定は、その後の面接指導や職場改善の対象者を決定する極めて重要なステップであり、誤った選定は適切な介入の遅れにつながりかねません。この選定プロセスには、産業医や保健師、または専門知識を持つ実施者の判断が不可欠です。

- 高ストレス者選定基準の比較(合計点数法 vs. 素点換算法)

| 評価方法名 | 計算の複雑さ | 利点 | 留意点 | 推奨される状況 |

| 合計点数法 | 中程度 | 比較的直感的で理解しやすい。 | 一部の質問は点数を逆転して加算する必要がある。質問数が多いと合計点が高くなる傾向がある。 | 簡易的な判定を重視する場合。 |

| 素点換算法 | 高い | 質問数の影響を排除し、尺度ごとの評価が可能。より詳細なストレス状況を把握できる。 | 計算が複雑で、専門的な知識が必要となる場合がある。 | より詳細なストレス状況の把握と、専門家による綿密な分析を重視する場合。 |

- 個人情報保護と同意取得の徹底ストレスチェックの結果は、労働者の個別の同意がなければ、事業者に通知することは禁止されています。また、第三者への結果漏洩も法律で禁じられています。同意は結果通知後に取得することが可能であり、同意書を結果通知に同封することもできます。ストレスチェック制度の成功は、労働者の信頼に大きく依存しています。個人情報が適切に保護され、本人の同意なく事業者に開示されないという原則は、労働者が安心して受検し、正直に回答するための基盤となります。この原則を破ると、制度の信頼性が失われ、受検率の低下や法的紛争につながる可能性があります。企業は、個人情報保護に関する明確なポリシーを策定し、それを従業員に繰り返し周知徹底する必要があります。また、同意取得プロセスは透明性を確保し、従業員が自分の情報がどのように扱われるかを完全に理解した上で意思決定できるよう配慮すべきです。

- 面接指導の実施と記録、外部機関との連携高ストレス者と判定され、面接指導を希望する労働者には、医師による面接指導を実施する必要があります。面接指導の申し出は、結果通知から概ね1か月以内に行う必要があります。面接指導の実施状況は、プログラムの「面接指導管理画面」で記録・管理できます。面接指導はビデオ通話でも可能ですが、電話での実施は認められていません。面接指導は、ストレスチェック制度が単なる「検査」ではなく「介入」を伴う健康管理プログラムであることを示しています。ビデオ通話の許可は、場所の制約を緩和し、面接指導へのアクセスを容易にするための配慮です。特に、労働者数50人未満の小規模事業場においては、地域産業保健センターによる無料の面接指導支援や、ストレスチェック・面接指導費用への助成金制度を活用できる場合があります。これは、リソースが限られる中小企業でも法制度を遵守し、従業員の健康を守れるよう、厚生労働省が積極的にサポートしていることを示しています。企業は、面接指導の対象者に対し、速やかに面接指導の機会を提供し、その後の必要な措置(就業上の配慮など)を適切に講じる責任があります。特に小規模事業場は、利用可能な外部支援を積極的に活用し、専門家の知見を借りながら制度を運用すべきです。

- 集団分析の活用と職場環境改善への繋げ方(10人未満のグループ分析の留意点)ストレスチェックの結果を集計・分析することで、職場環境の改善につなげることができます。集団分析は、原則として10人以上のグループで行う必要がありますが、10人未満のグループでも、個人が特定されない方法(例:平均合計点の算出)であれば分析が可能です。プログラムの「職場結果閲覧用アプリマニュアル」や「分析機能活用資料」が、集団分析の活用を支援します。集団分析は、個人のストレス状態を把握するだけでなく、組織全体のストレス要因を特定し、予防的な職場改善策を講じるための重要なツールです。10人未満のグループにおける個人特定回避のルールは、集団分析の有用性を確保しつつ、個人のプライバシーを最大限に保護するという倫理的配慮が強く働いていることを示しています。これは、データ活用の自由度と個人情報保護のバランスを取るための工夫です。企業は、集団分析の結果を単なる数値として捉えるのではなく、具体的な職場改善活動(例:業務量の見直し、コミュニケーション改善、ハラスメント対策など)に結びつけることが重要です。分析結果を組織の課題として捉え、PDCAサイクルを回すことで、持続的なメンタルヘルス対策を推進できます。

- 外部委託時の確認事項ストレスチェックの実施を外部機関に委託することは可能ですが、事業者は委託先の適切な実施体制と情報管理体制を確認することが望ましいとされています。外部機関が変更された場合でも、過去のストレスチェック結果は、実施者が継続して保管するか、新たな委託先に引き継がれるべきです。これは、ストレスチェック制度における事業者の責任が、外部委託によって完全に免除されるわけではないことを示しています。特に、個人情報の適切な管理と、長期的な視点でのデータ継続性(過去のデータとの比較分析など)は、委託元である事業者が最終的な責任を負うべき重要な側面です。委託先の選定には慎重を期し、契約内容に情報管理に関する詳細な取り決めを含めることが肝要です。

V. 結論と推奨事項

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムは、事業場がストレスチェック制度を円滑に導入・運用するための強力な支援ツールです。本報告書で詳述したように、このプログラムは、単なるソフトウェア提供にとどまらず、多岐にわたるマニュアルや関連情報を通じて、制度の法的背景、運用上の注意点、そしてデータの適切な活用方法までを包括的にサポートしています。

しかし、その効果を最大限に引き出し、同時に法的・倫理的なリスクを回避するためには、事業場側の積極的かつ戦略的な取り組みが不可欠です。特に、機密性の高い個人情報の取り扱い、プログラムのバージョン管理、そして労働者の自発的な参加を促すための信頼関係構築は、制度運用の成否を左右する重要な要素となります。

本分析に基づき、事業場の人事・健康管理担当者には、以下の実践的な推奨事項が提示されます。

- 情報システム部門との連携強化: プログラムの導入前には、推奨されるシステム環境の整備や、社内セキュリティポリシーによる潜在的なブロックの解除について、情報システム部門と密に連携すべきです。また、プログラムのバージョンアップは、各コンポーネントの整合性を保つため、情報システム部門と協力して計画的に実施し、全ての関連アプリを一斉に更新する体制を確立することが求められます。

- 厳格な情報管理体制の構築と周知: ストレスチェック結果の個人情報保護は、制度の根幹をなします。パスワード管理の徹底、出力先フォルダの厳密な設定(実施者のみアクセス可能)、共有サーバーへの保存回避など、情報漏洩を防ぐための技術的・組織的な対策を講じる必要があります。これらのセキュリティ対策に関する明確な内部規定を策定し、全ての関係者(実施者、管理者、IT担当者)に徹底的に周知し、定期的な監査を行うことが推奨されます。

- 労働者との信頼関係構築とコミュニケーション: 労働者のストレスチェックへの自発的な参加を促すためには、制度の目的(労働者の健康維持、職場環境改善)を明確に伝え、個人情報がどのように保護され、本人の同意なく事業者に開示されないことを具体的に説明することが不可欠です。強制的な受検勧奨は避け、労働者が安心して受検できる環境を整備することで、制度への信頼を高めることができます。

- 集団分析の戦略的活用と職場改善への接続: 集団分析の結果は、職場全体のストレス要因を特定し、具体的な職場環境改善策を講じるための貴重なデータです。分析結果を単なる数値として終わらせず、業務量の見直し、コミュニケーション改善、ハラスメント対策など、具体的な改善活動に結びつけるPDCAサイクルを回すべきです。10人未満のグループにおける分析の留意点を踏まえつつ、倫理的な配慮を怠らない運用が求められます。

- 外部リソースの積極的な活用: 特に労働者数50人未満の事業場や、専門人材が不足している事業場は、地域産業保健センターによる面接指導支援や、ストレスチェック・面接指導費用への助成金制度など、利用可能な外部支援を積極的に活用すべきです。これにより、専門家の知見を借りながら、法令遵守と従業員の健康管理を両立させることが可能になります。

- 厚生労働省ウェブサイトの継続的な確認: プログラムのバージョンアップ情報やエラー対応、制度に関するQ&Aなど、厚生労働省のウェブサイトで提供される最新情報を定期的に確認する習慣を持つべきです。これにより、予期せぬ問題に迅速に対応し、制度を常に適切に運用することが可能となります。

これらの実践的アプローチを通じて、事業場は厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを最大限に活用し、労働者のメンタルヘルス維持・増進と、より安全で健康的な職場環境の実現に貢献できるでしょう。

コメント